Artikel

Wissensgraphen in der Technischen Kommunikation: Definition, Einsatz und Nutzen

Was ist ein Wissensgraph?

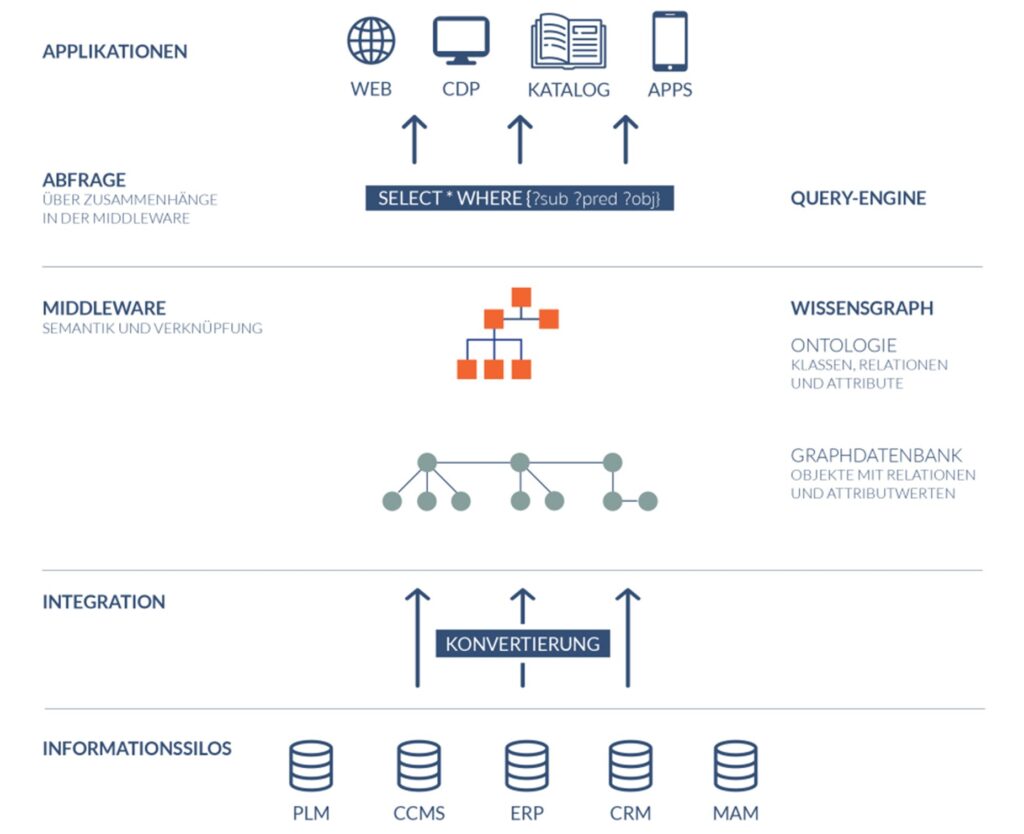

Ein Wissensgraph ist eine strukturierte Darstellung von Wissen in Form eines semantischen Netzwerks. Dieses verbindet Daten über Knoten (Entitäten) und Kanten (Beziehungen) und macht durch Semantik die Zusammenhänge zwischen Informationen verständlich. So werden Informationssilos aufgebrochen und unternehmensspezifisches Wissen – zum Beispiel rund um Produkte – nutzbar gemacht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Daten in strukturierter oder unstrukturierter Form vorliegen.

Wie das funktioniert?

Kurz erklärt: Das Wissen eines Unternehmens wird dafür zuerst in einer klaren, einheitlichen Form, zum Beispiel einer Ontologie, beschrieben. Daten werden aus verschiedenen Datensilos zusammengeführt, harmonisiert und mit Metadaten angereichert. Durch diese semantische Anreicherung entsteht ein einheitlicher Kontext, in dem Informationen nicht nur gespeichert, sondern auch miteinander verknüpft werden.

Das Ergebnis ist ein maschinenlesbares Wissensnetzwerk, das flexibel genutzt werden kann – etwa für intelligente Assistenten, präzisere semantische Suchanfragen, automatisierte Analysen oder auch für die Entwicklung neuer datengetriebener Services. Je mehr Daten eingebunden werden, desto wertvoller und aussagekräftiger wird der Wissensgraph, weil er Zusammenhänge sichtbar macht, die zuvor verborgen waren.

So werden Wissensgraphen erstellt

Wissensdomäne mit einer Ontologie beschreiben

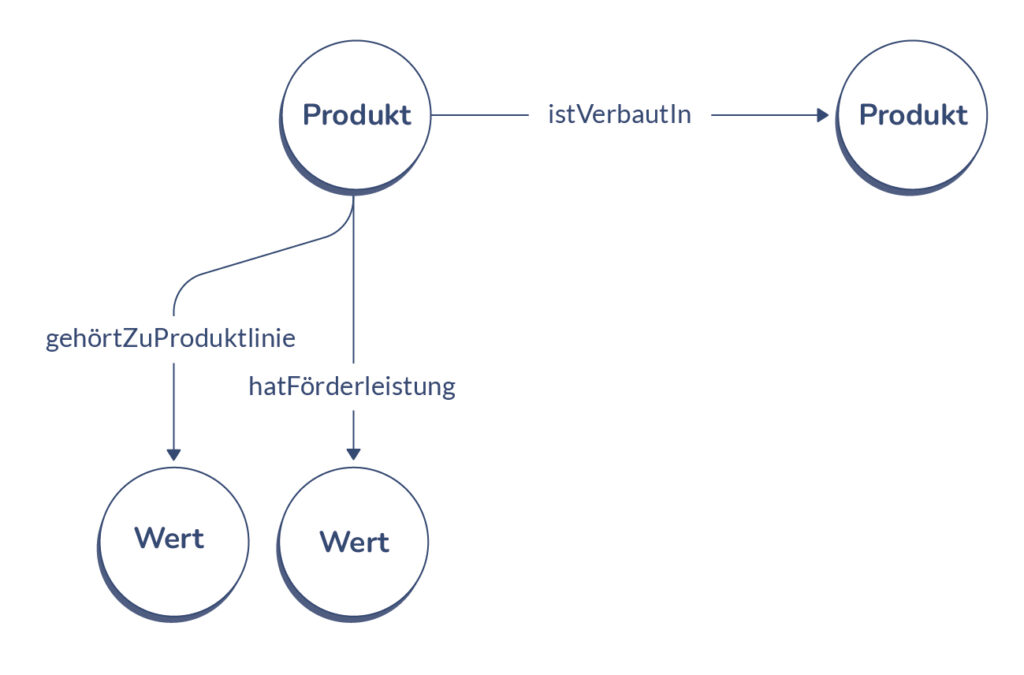

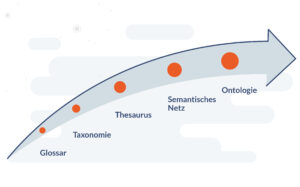

Die Basis für einen Wissensgraphen bildet eine Ontologie. „Eine Ontologie ist die explizite, formale Repräsentation des Wissens einer bestimmten Domäne“, erklärt Dr. Martin Ley, Professor für Informationsmanagement an der Hochschule München. Die Domäne ist der Themenbereich, den die Ontologie abdeckt. Die Ontologie definiert, welche Klassen von Objekten es in der Domäne gibt und wie diese Objekte (Knoten) zueinander in Beziehung (Kanten) stehen. Über weitere Eigenschaften lassen sich die Objekte mit zusätzlichen Informationen über z. B. Quelle, Zeit oder Format anreichern.

Beispiele für mögliche Klassen von Objekten in unserem Kontext der Technischen Kommunikation sind Produkte sowie deren Komponenten und Bauteile, aber auch Reparaturinformationen oder Ersatzteile. Typische Beziehungen sind, dass ein Produkt aus Komponenten besteht oder eine Reparaturinformation zu einer Komponente gehört. Dieser Informationsgehalt lässt sich in sog. gerichteten Graphen repräsentieren. Das sind Beziehungen (Kanten), die eine bestimmte Richtung haben.

Damit diese Repräsentation maschinenlesbar ist, wird sie in einer bestimmten Beschreibungssprache wie beispielsweise RDF (Resource Description Framework) ausgedrückt.

Für die Modellierung solcher Ontologien in der Informatik kommen spezialisierte Tools zum Einsatz, die den Aufbau, die Strukturierung und die Validierung der Wissensmodelle unterstützen. Die fertigen Modelle werden anschließend in einer Graphdatenbank gespeichert, wo sie flexibel abgefragt und erweitert werden können. Als Partner verschiedener Anbieter beraten wir unsere Kunden bei der Auswahl und Implementierung der passenden Lösung.

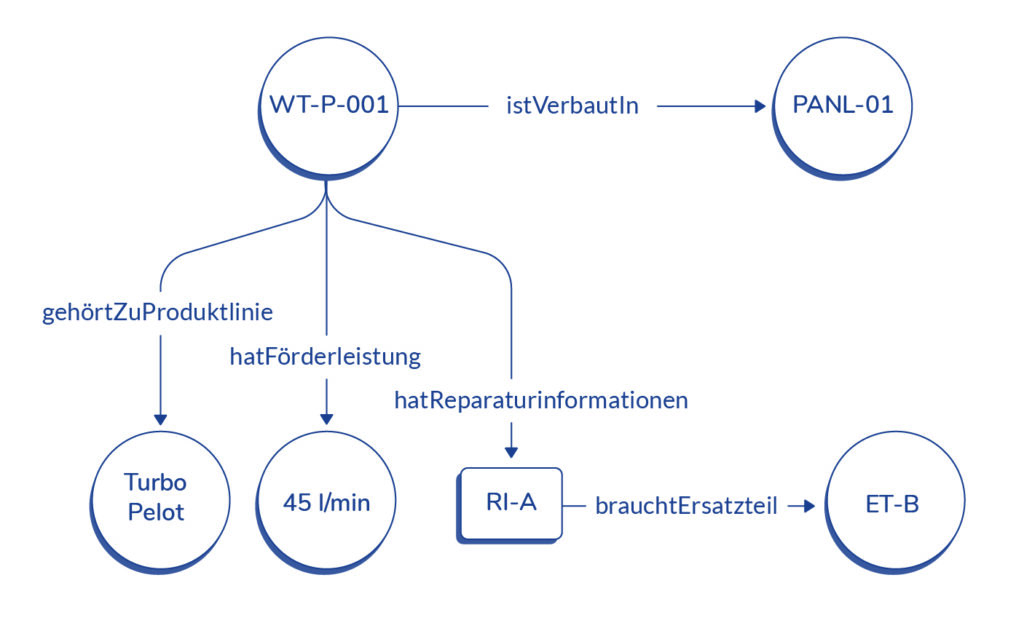

Konkrete Inhalte in der Graphdatenbank

Nachdem die Basis für das Wissensmodell als Ontologie erstellt wurde, werden die Informationen aus den verschiedenen Datensilos exportiert, transformiert und als sogenannte „Stellvertreterobjekte“ in einer Graphdatenbank abgebildet. Diese Stellvertreter, auch Instanzen genannt, sind die konkreten Daten, die für die abstrakten Klassen der Ontologie stehen. Dies ermöglicht, dass auch zwischen den echten Daten Relationen bestehen.

Diese vernetzten Informationen sind eine ausgezeichnete Basis für wertschöpfende Geschäfts- und Serviceprozesse.

Herausforderungen bei Wissensmodellierung und Wissensgraph-Aufbau

„Die Herausforderung bei der Modellierung einer Ontologie besteht darin, die Klassen und Relationen zu identifizieren, die für zukünftige Anwendungen relevant sind. In der Regel werden bestehende Metadatenkonzepte, Informationsmodelle oder Nomenklaturen genutzt und automatisch verarbeitet“, erklärt Dr. Martin Ley. „Beim Aufbau des Wissensgraphen kommt herausfordernd hinzu, dass das Produktwissen meist historisch bedingt an vielen unterschiedlichen Stellen im Unternehmen abgelegt ist. Produktbezogene Informationen liegen im PLM-System, technische Dokumentation in einem CCMS und Informationen für den Vertrieb in einem CRM-System usw.“

Hierfür bedarf es eines oder mehrerer Konvertierungswerkzeuge, die vorhandene Informationen automatisch für bestimmte Anwendungsfälle in die Graphdatenbank überführen. „Oftmals wird dabei auf ein einfaches Mapping zurückgegriffen, da die Informationen meist strukturiert oder halbstrukturiert vorliegen. Sollten die Informationen nur unzureichend gemappt werden können, helfen eventuell zusätzliche Funktionalitäten wie Text Mining oder Entity Extraction“, so Dr. Martin Ley.

Genau an dieser Stelle setzt unsere Plattform PANTOPIX SPHERE an: Sie automatisiert viele dieser Konvertierungen, integriert Informationen aus unterschiedlichen Quellsystemen und stellt auf Basis eines zentralen Wissensgraphen zuverlässige, semantisch verknüpfte Daten für vielfältige Anwendungen bereit.

Einsatzmöglichkeiten von semantischen Wissensstrukturen

Wissensgraphen beziehen unterschiedliche Arten von Informationen aus verschiedenen Unternehmensbereichen ein und bieten eine 360-Grad-Sicht auf das Unternehmen. Daraus lassen sich vielfältige Anwendungsszenarien ableiten:

- Semantische Suche: Sie ermöglichen bessere Suchergebnisse, weil die Suche auf Kontext und nicht nur Schlüsselwörter setzt.

- Intelligente Assistenten und Chatbots: Diese Systeme nutzen Knowledge-Graph-Technologie, um Fragen präzise und kontextbezogen zu beantworten.

- Datenintegration: Verschiedene Datenquellen werden verbunden und vereinheitlicht, sodass Zusammenhänge sichtbar werden.

- Besserer Support: Servicefälle werden schneller und gezielter gelöst, weil alle relevanten Informationen verbunden sind.

- Wissensmanagement: Unternehmen organisieren und nutzen ihr Fachwissen effizienter.

- Empfehlungssysteme: In Form von Apps unterstützen sie Vertriebspersonal oder die Kunden direkt bei der Auswahl von erklärungsbedürftigen Produkten.

Anwendungsbeispiele: Graph-basierte Informationen in der Praxis

Eine denkbare, auf einem Wissensgraphen basierende Anwendung ist ein intelligenter Service-Assistent, wie der Service Copilot von ZEISS. Dieser stellt Servicetechniker:innen aller Service-Levels sämtliche relevante Informationen wie Reparaturanleitungen, Ersatzteile oder Arbeitswerte produkt- und kontextspezifisch zur Verfügung. In Form eines Ticketsystems könnte der 1st-Level-Support neben der vollständigen Servicefall-Historie auch über passende Problemfälle anderer Kunden informiert werden und so schneller passende Lösungen finden. Ein zusätzlicher KI-Chatbot macht die Suche in hunderten Dokumenten wie Manuals und Troubleshootings effizienter. Klare Quellenangeben sichern die Qualität der KI-Antwort ab.

Ein weiteres Beispiel für die Erstellung und Anwendung eines Wissensgraph-basierten Ansatzes beschreibt unser Whitepaper „Schritt für Schritt zum Wissensgraphen“. Darin erfahren Sie am Use Case eines Pumpenherstellers, wie wir Produktwissen in Tabellen zu vernetzten Informationen in einen Wissensgraphen überführt haben.

Vorteile von Wissensgraphen in der Technischen Kommunikation

In der Technischen Kommunikation stellen Wissensgraphen eine zentrale Technologie dar, mit der Unternehmen ihre wertvollen Informationen für zahlreiche zukunftsfähige Anwendungen nutzen können – statt sie nur in verschiedenen Datensilos zu verwalten. Auch KI-Anwendungen profitieren von semantisch angereicherten Informationen: Große Sprachmodelle (LLMs) haben bekanntlich Schwächen hinsichtlich der faktischen Richtigkeit ihrer Antworten und mit dem Halluzinieren. Die Anforderungen an die Qualität und Aktualität von technischen Informationen sind jedoch enorm hoch. Die Kombination von Wissensgraphen und LLMs hebt beide Technologien auf ein neues Niveau.

Das Besondere am Einsatz eines semantischen Wissensnetzwerks ist seine Flexibilität und Skalierbarkeit. Es ist möglich, heute mit einer kleineren Anzahl an Informationen und Systemen die Vernetzung des wertvollen Wissens zu starten und nach und nach weitere Themenbereiche und Informationsquellen zu integrieren. Damit ist sichergestellt, dass die Investition in eine Knowledge-Graph-basierte Technologie eine Investition in die Zukunft ist.

Der Einsatz von semantischen Wissensstrukturen bringt viele Nutzen mit sich:

- Wissen ist besser vernetzt, sodass Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Informationen sichtbar werden

- Entscheidungen können aufgrund eines fundierten Überblicks schneller und sicherer getroffen werden

- Daten aus verschiedenen Quellen und Systemen lassen sich zusammenführen

- Verschiedenen Abteilungen wie Service oder Support können Anfragen gezielter und schneller beantworten

- Prozesse wie ein Empfehlungsmanagement können automatisiert werden

- Vernetzte Informationen vereinfachen es neue Lösungen und Innovationen zu entwickeln und sind eine herausragende Basis für verschiedenste Portale

- Wissensgraphen sind das Herzstück datengetriebener Anwendungen wie Empfehlungssysteme (Recommender Systems), Dashboards oder Customer-360-Ansichten

- Compliance und Qualitätssicherung werden durch transparente Daten unterstützt

Autoren: Sandy Hedig, Marketing Managerin bei PANTOPIX, in Zusammenarbeit mit Dr. Martin Ley, Professor für Informationsmanagement an der Hochschule München.

Stand: August 2025

Sandy Hedig

Marketing Manager

PANTOPIX

Dr. Martin Ley

Managing Director

PANTOPIX

TOPIX in a minute: Wissensgraphen

In diesem Video erklärt Karsten Schrempp, was Wissensgraphen sind und wie sie funktionieren. Anhand eines anschaulichen Beispiels zeigt er, wie Knoten miteinander verbunden sind und welche Bedeutung sie haben.

Abonnieren Sie den kostenfreien Newsletter von PANTOPIX.

Wir informieren Sie gerne regelmäßig über neue Artikel.

DPP in der Praxis: Wie der digitale Produktpass zum Motor für den Informationshub wird

Damit der digitale Produktpass kein weiterer Datencontainer wird, müssen Unternehmen ihre Informationsstrategie neu denken.

Bedeutung von Semantik in der Technischen Kommunikation

Wie Sie durch Semantik in der technischen Kommunikation und semantisches Wissensmanagement Produktinformationen effizienter und zukunftssicher nutzen.

Mit vernetzten Informationen die Servicequalität verbessern

Produktionsprozesse werden immer weiter optimiert, Automatisierungslösungen vorangetrieben. In der Serviceabteilung jedoch, von der Kunden eine schnelle Reaktion, präzise Lösungen und persönliche Betreuung erwarten, endet der digitale Fortschritt allzu oft.

Ihr Ansprechpartner

Maraike Heim

Head of Marketing

- maraike.heim@pantopix.com